Проблема развития творческого потенциала подрастающего поколения стоит остро и актуально.

Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современной системы образования и воспитания.

Современные исследования свидетельствуют о непосредственной роли воображения в умственном развитии ребенка, а также его общего психического развития.

Скачать:

Предварительный просмотр:

Муниципальное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

«Детская художественная школа

имени художника Петра Ефимовича Заболотского»

Методическая тема самообразования

Психология художественного творчества детей в группах разного возраста.

Преподаватель : Кириллова Гульнара Темирхановна

Цель.

Выработать эффективные пути решения учебных задач и грамотное педагогическое поведение в группах детей разного возраста

Задачи.

- Изучить психологические особенности восприятия действительности детей младшего школьного возраста.

- Исследовать развитие творческого потенциала у детей среднего возраста.

- Рассмотреть психологические особенности подросткового возраста.

- Обобщить изученный материал в краткую педагогическую концепцию.

План

- Введение.

- Особенности развития творческих способностей у детей младшего школьного возраста.

- Концепция развития творческого потенциала у детей среднего школьного возраста.

- Психологические аспекты развития креативности у подростков.

- Литература.

Введение.

Проблема развития творческого потенциала подрастающего поколения стоит остро и актуально. Ориентация на творчество является мировоззренческой установкой современной системы образования и воспитания. Современные исследования свидетельствуют о непосредственной роли воображения в умственном развитии ребенка, а также его общего психического развития.

В последней работе Е.Е.Кравцовой, особенности развития воображения в младшем школьном возрасте, связываются с тем, что в отличие от дошкольного периода развития, когда фантазия всячески подчеркивала субъективность ребенка, воображение включается в объективные условия организации детской деятельности.

Необходимо учитывать особенности развития воображения в младшем школьном возрасте. Это касается связи между отдельными компонентами воображения. В воображении дошкольника отсутствует предметная среда, прошлый опыт и надситуативная внутренняя позиция. Причем первые два компонента воображения приобретали статус собственно компонентов воображения лишь при взаимодействии с внутренней позицией и одновременно создавали условия для воплощения и реализации этой позиции ребенка. Главная характеристика этой позиции – ее надситуативность.

В младшем школьном возрасте эта внутренняя позиция дает возможность порождать новые ситуации. Так, если в воображении дошкольника за любой внутренней позицией отчетливо можно видеть опыт субъекта, связанный как с некоторой предметной средой, так и с его реальной деятельностью, то развитие воображения в младшем школьном возрасте обеспечивает ребенку возможность порождать новую предметную среду, и новый опыт. Внутренняя позиция воображения становится внеситуативной и перестает быть зависимой от конкретных ситуаций.

Появление в воображении младших школьников внеситуативной внутренней позиции позволяет им не просто управлять своим воображением, а дает основание для управления собой, как субъектом воображения.

По мнению Л.С.Выготского, воображение является основой всякого творчества, проявляется во всех сторонах жизни ребенка. Ход развития воображения тесно связан с речью. Основной психологической формой его обучения с окружающими. Речь – один из наиболее мощных факторов развития ребенка в целом.

О. В. Боровик пишет: «речь способствует формированию графических умений и навыков», в свою очередь, хорошо организованные занятия рисованием, представляют сильное средство для развития речи. Развитие речи детей в процессе деятельности осуществляется в нескольких направлениях:

- Во-первых, происходит обогащение словаря школьников терминами, которые первоначально используются ими, а затем постоянно входит в активный словарный запас.

- Во-вторых, осуществляется становление и развитие речи, как средство общения.

- В-третьих, совершенствуется регулирующая функция речи, содержащая большой потенциал позитивного воздействия на коррекцию и развитие целенаправленной деятельности учащегося.

Напрашивается вывод :

Творческая деятельность учащегося обязательно должна сопровождаться специфической художественной речью педагога и соответствующей литературой. Особенно в младшем школьном возрасте.

Что же понимается под термином детское художественное творчество?

Под творчеством понимается деятельность по созданию новых и оригинальных продуктов, имеющих общественное значение. Сущность творчества – предугадывание результата. Создание усилием мысли рабочей гипотезы, близкой к действительности.

Люди совершают ежедневно массу дел: маленьких и больших. Простых и сложных. И каждое дело – задача. При решении задач происходит акт творчества. Находится новый путь или создается нечто новое. Вот здесь-то и требуются особые качества ума, такие как наблюдательность, умение сопоставлять и анализировать, находить связи и зависимости – все то, что в совокупности и составляет творческие способности, проявляющиеся очень активно в среднем школьном возрасте.

На протяжении ряда лет проблема творческих способностей учащихся привлекает к себе пристальное внимание представителей самых различных областей научного знания – философии, педагогики, психологии, лингвистики и др. Это связано с постоянно возрастающими потребностями современного общества в активных личностях, способных ставить новые проблемы, находить качественные решения в условиях неопределенности. В наши дни таланты и творческая одаренность становится законом экономического процветания и средством национального престижа.

В педагогических исследованиях Комаровой Г.С., Сакулиной Н.Л. отмечается, что искусство не знает жестких границ и не терпит косности. Искусство непрерывно развивается, расширяет свои возможности. Самое удивительное в работе художника – возможность экспериментировать, совмещая различные техники. Смешанная или комбинированная живописная техника – это неисчислимые варианты сочетания разных материалов и приемов. Расширение творческих возможностей – главная задача старшего школьного возраста. В развитии художественного творчества подросток сталкивается с определенными трудностями. Изобразительная деятельность не должна носить массовый характер, она имеет огромное культивирующее значение, расширяет кругозор, углубляет чувства подростка.

Творчество ребенка – важный элемент становления его собственного самосознания и самопонимания. Ребенок словно переделывает мир под себя и помогает сам себе понять и постичь его лучше.

По мнению Выготского Л.С., объем внимания, способность длительно сохранять его интенсивность и переключаться с одного предмета на другой с возрастом увеличивается. Подростки часто жалуются на свою неспособность сконцентрироваться на чем-то одном, рассеянность и хроническую скуку. Как отмечают психологи, «невоспитанность» внимания, неумение концентрироваться, переключаться и отвлекаться от раздражителей – главная причина неуспешности.

Развитие интеллекта тесно связано с творческими способностями индивида. Развитие творческого потенциала у подростков неминуемо связано с тематическим рисованием.

Основная цель тематического рисования – научить школьника передавать свои впечатления от окружающей действительности, а умение выделять главное в сюжете связано с развитием восприятия и аналитико-синтетического мышления, что, в свою очередь, открывает простор для дальнейшего развития творческого воображения и мышления.

Дети и творчество – понятия практически нерасторжимые. Любой ребенок по своей природе – созидатель. Дети инстинктивно тянутся к прекрасному.

Однако нельзя ограничивать учащихся только процессом создания художественного продукта. Отклик на произведение искусства является таким же важным, как и практическая изобразительная деятельность. Необходимо развивать у учащихся способность к активному восприятию произведений искусства, ориентировать их на воспроизведение полученных представлений об определенной действительности и знакомить с художественным наследием в практической работе. Правильная организация художественного восприятия помогает учащимся глубже понять и чувствовать искусство, ориентироваться в различных направлениях и стилях, различать высокохудожественные произведения и посредственные.

Вся высокая деятельность педагога сводится к проявлению эмпатии в творческой деятельности детей . Эта технологическая категория, сводится к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости, вчувствование в образ и последующую развязку, освобождение от эмоций, сопровождающуюся «очищением».

* Эмпатия (от греч.) - сопереживание

Литература:

- Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - Психологические очерки. Книга для учителя. 3-е изд. - М.П.. 1992

- Волков Н.Н. Композиция в живописи. (Н.Н. Волков. М., 1977)

- Комарова Т.С. Дети в мире творчества. (М., 1995)

- Кравцова Е.Е. Развитие воображения в дошкольном возрасте. (Школьный психолог. Изд. дом «Первое сентября»)

- Методика «Дорисовывание фигур» (Е.П.Торренс)

- Методика «Солнце в комнате» (В. Синельников. В. Кудрявцев)

- Методика «Изучение воссоздающего воображения» (О.В. Боровик)

- Методика «Изучение индивидуальных особенностей творческого воображения» (О.В.Боровик)

Психология детского творчества

Несмотря на огромное значение дошкольного детства для всего последующего развития художественных способностей в онтогенезе, психологические закономерности детского творчества исследованы пока еще недостаточно.

Последнее время во всем мире наиболее популярны международные выставки детского изобразительного творчества, общество проявляет особый интерес и заботу о развитии изобразительных способностей детей. Однако, если в дошкольном возрасте (сензитивный период для развития художественных способностей) очень много детей рисует, то очень мало тех, кто продолжает рисовать, когда сензитивный период завершается. По сравнению с дошкольным детством, к 15-летнему возрасту детей, увлекающихся рисованием, остается в три раза меньше.

С возрастом значительно уменьшается круг людей, способных к артистическому творчеству, которое является продолжением детской игры. В начальной школе у многих детей ухудшаются музыкальные способности.

С литературным творчеством происходит обратное: каждый третий подросток пишет стихи, ведет дневник. Однако у большинства взрослых людей потребность в литературном творчестве, так же как и в музыкальном, изобразительном, утрачивается.

Для того, чтобы понять причины затухания творческих способностей к моменту окончания ребенком школы, необходимо проанализировать основные закономерности развития художественных способностей в онтогенезе.

К детскому творчеству психологи относят: хореография, изобразительное, музыкальное творчество, игра, сочинение сказок и стихов, фантазия.

Раньше всего у ребенка начинают проявляться способности к движениям под музыку. В первые два года жизни основное, на что необходимо обращать внимание педагогам и родителям - это развитие психомоторики. Однако в последние годы наблюдается слишком сильный крен в сторону развития мышления раньше, чем движения. Дети очень мало двигаются, тем более под музыку. А ведь это основа для развития всех видов детского творчества.

Благодаря движениям под музыку у ребенка развиваются слухо-моторные, зрительно-пространственные координации, музыкальный слух, ребенок овладевает общими движениями, учится управлять своим телом. А значит активизируется работа моторной зоны мозга - основы для нормального развития речи. Воздействие музыкального произведения, под звуки которого ребенок двигается, на эмоции танцующего малыша способствует установлению баланса между процессами возбуждения и торможения, а также эмоциональной гибкости, переключаемости с отрицательных эмоций на положительные. С самого раннего детства ребенок учится управлять своими эмоциями благодаря процессу творчества, а не контролирующей функции сознания, которая развивается в достаточной степени только к 8-10 годам, а окончательно - к 18-20 годам.

Однако занятия хореографией дети часто начинают только в 4-5 лет, когда сензитивный период упущен. Занятия превращаются в формальное выполнение достаточно сложных движений, редко отличающихся той гибкостью и пластичностью, которая доступна младенцу.

Следующим видом детского творчества, имеющим огромное значение для развития художественных способностей в онтогенезе, является изобразительное творчество: рисование, лепка, аппликация. К сожалению, практика детских садов показывает, что наибольшее место в изобразительной деятельности детей отдано лепке и аппликации. Тогда как основой для этих более сложных видов детского творчества являются движения под музыку и рисование. Благодаря первым развиваются общие движения малыша, благодаря второму начинается перенос этих, пока еще не совсем координированных движений на лист бумаги, стену, на пол, в зависимости от того, что является для ребенка более удобным для самовыражения.

Многим родителям непонятно, почему ребенок не хочет рисовать на листе бумаги, не пачкая стены, пол, стол. Начинается "битва" с развивающимися художественными способностями за аккуратность. Или ребенок усаживается за парту и занимается менее "опасными" занятиями: лепкой и аппликацией, тогда как рисовать для ребенка важно так же, как и говорить.

На самом деле лепку и аппликацию необходимо вводить не как отдельные виды занятий, а как дополнение к рисованию. На одном и том же листе бумаги можно расположить изображения, выполненные с помощью кистей и красок, пластилина, кусочков материи, картона, природных материалов. Тогда ребенку будет понятен смысл лепки и аппликации как дополнительных изобразительных средств для создания той единой картины, которую он творит в сотрудничестве с взрослым. Но приступать к этому надо постепенно, осторожно, когда ребенок сам захочет использовать эти дополнительные изобразительные средства.

Особое место в развитии творческих способностей детей занимает музыкальное искусство. Однако многие родители и воспитатели игнорируют использование классической музыки (хотя в последнее время продается множество прекрасных записей классической музыки, аранжированной специально для малышей) во время занятий.

Рисование под музыку по степени положительного воздействия на эмоции малыша превышает все остальные виды детской деятельности. Эмоциональное воздействие музыки таково, что вызывает у ребенка множество ассоциаций. Движения руки становятся плавными, и в то же время, уверенными. Ребенок не боится сделать неправильно, так как его сознание подчинено более высокому закону, чем смешные правила, установленные аккуратными взрослыми. Цвет и музыка, ритм и графика увлекают малыша в свой волшебный мир. Ребенок становится сосредоточенным, его внимание концентрируется на зрительно-слуховых координациях, а движения руки подчиняются работе "очарованного" музыкой мозга.

Многие родители задаются вопросом, каким же образом организовать обучение ребенка, чтобы хорошо подготовить его к школе, а затем - к высшему учебному заведению, чтобы ребенок обладал необходимой суммой знаний и в то же время не утратил творческих способностей.

Прежде всего необходимо отказаться от стереотипного мнения, что детство - это только подготовка к будущей взрослой жизни. Термин "дошкольное детство" создает в сознании взрослых образ будущего школьника, а не сегодняшнего малыша. Важно снять этот психологический барьер на пути к пониманию взрослыми сегодняшнего, реального ребенка.

Большинство детей каждый день живет с ощущением, что такими, какими они являются сегодня, они быть не должны. И вместо того, чтобы раскрывать и развивать, с помощью родителей, учителей, свои природные задатки, дети превращаются в пассивных накопителей отфильтрованной и переработанной взрослыми информации об окружающем мире и оценочных суждений о самих себе и результатах своей деятельности.

Нейропсихологами установлено, что фактор произвольной регуляции психической деятельности связан с работой лобных отделов головного мозга, морфогенез и функциогенез которых продолжается до двадцатилетнего возраста. Взрослый человек способен ставить цели действий, планировать последовательность оптимальных путей и способов их достижения и осуществлять контроль за выполнением выбранной программы действий, который требует постоянного сличения цели и промежуточных результатов. Именно эта особенность взрослого подхода к осуществлению поставленной задачи очень часто мешает развитию детской креативности.

По-видимому, существует некий природный замысел развития способностей человека в онтогенезе, согласно которому в последнюю очередь развиваются именно те зоны мозга, которые учителя и родители искусственно пытаются развить в первую очередь. Причем, в том, что касается развития произвольного внимания, взрослые иногда предъявляют к ребенку даже более жесткие требования, чем к самим себе. Малыш испытывает невероятное напряжение и огромные трудности, пытаясь сконцентрировать свое внимание на том, что в данный момент интересно не ему, а важно для обучающего и воспитывающего взрослого.

Свободное, непроизвольное, нерегулируемое и непосредственно-эмоциональное взаимодействие малыша с миром собственных ощущений и представлений, возникающих как бессознательные импульсы на окружающий ребенка мир звуков, цветов, запахов, прикосновений, отражение этих импульсов в рисунке, танце, речи, фантазиях - это фундамент, на котором затем строится система сознательного взаимодействия с окружающим миром и миром собственных переживаний, сотрудничества с другими и с самим собой.

Только дав ребенку возможность при непосредственно-эмоциональном взаимодействии с миром вещей и людей непроизвольно извлечь заложенный природой перцептивный потенциал, отразить этот опыт в различных видах индивидуального или совместного со взрослым творчества, можно перебрасывать мостик к более произвольным и регулируемым со стороны и самим ребенком способам воспитания/самовоспитания и обучения/самообучения. В противном случае, весь этот невостребованный природный арсенал, с которым ребенок появляется на свет, вытесняется глубоко в бессознательное, отгораживается массой барьеров и появляется на свет в сновидениях, фантазиях, неосознаваемых и неконтролируемых вспышках и затуханиях творческих способностей.

Каким же образом ребенок может учиться, то есть, стать учеником, оставаясь художником, танцором, актером, музыкантом, поэтом? Как снять это противоречие: или ученик, или творец?

На этапе дошкольного детства основной деятельностью, обеспечивающей наиболее адекватные условия для развития контролирующей функции интеллекта ребенка, является игра. В образно-ролевых играх, в играх по правилам, в режиссерской игре формируется эта важная для формального обучения способность человеческого мозга.

Двигаясь, рисуя, танцуя, сочиняя и играя, а также постоянно ощущая уважение и интерес взрослых к результатам своей деятельности, малыш не автоматически пересядет с детсадовской парты за школьную, а войдет в новую социальную ситуацию, имея сформированную базу психического развития и доверие к учителю. Он станет слушать учителя и высказывать свое мнение, так как будет психологически готов к сотрудничеству. И если в школе в перерывах между занятиями у ребенка будет возможность подвигаться и порисовать под музыку, то к следующему занятию его рука и мозг будут действительно отдохнувшими.

Прокофьева, [email protected], детский психолог.

Д. Дидро

4.1. Детское творчество и искусство

Художественное творчество детей включает рисование, лепку, аппликацию. Аппликация позволяет ребенку творить на бумаге еще тогда, когда рука не окрепла, чтобы самому обозначить то, что видит глаз. Но он может наклеить элементы, подготовленные ему взрослым, чтобы создать желаемый образ. Рисование и лепка поддаются усилиям ребенка позднее и требуют постоянного совершенствования навыка, чтобы соответствовать развитию восприятия и вкуса ребенка. Свободное сочетание всех этих видов художественного творчества в более полной мере помогает ребенку выразить свои чувства.

Может ли детский рисунок стать произведением искусства? Каждый рисунок ребенка – это проявление его творчества, но разные дети неодинаковым образом одарены способностью к нему. Скорее всего, лишь отдельные рисунки, впрочем, как и только некоторые картины, нарисованные взрослыми, относятся к произведениям искусства . Именно поэтому детское рисование можно разделить на изобразительную деятельность как результат процесса рисования (оно присуще всем детям) и на особое искусство как плод художественной деятельности ребенка (свойственное отдельным одаренным детям). Это искусство составляет часть мирового художественного наследия.

Если рассматривать искусство как пристрастное отношение к миру, то отношение ребенка к нему всегда именно таково. В художественном произведении отражается не только духовный мир автора, но и мироощущение той культуры, в которой он живет . Приступая к рисунку, малыш уже может выделить главное, ввести цвет, схватить сюжет и ритм для достижения выразительности. Художественно одаренный ребенок делает на своем уровне то же, что и большой художник, но не может сделать плохой, хотя и профессионально умелый. В детских рисунках можно найти все присущее большому искусству: и стремление к познанию мира, и наивный реализм, убедительность выразительных средств, законченность и целостность образа .

Рисование развивается по мере взросления ребенка. Дети обладают неодинаковыми задатками, поэтому в их рисунках существует значительное различие и в технике, и в зрелости, и в художественности. Оно часто определяется не столько способностями ребенка, сколько тем, как взрослые обучают его. Творческая одаренность проявляется к концу дошкольного возраста, когда дети разделяются на две группы. Одаренные дети начинают рисовать по общему впечатлению, стремясь отразить видимые обстоятельства рисунка, приближаясь к образу. Другие все более и более используют штампы, принятые в обществе для изображения тех или иных объектов, напротив, все более и более отдаляясь от реальности. Ведущей причиной такого изменения в рисунке второй группы детей является развитие речи.

Когда ребенок, рисуя, выгружает все сокровища своей памяти, то это делается через, «рассказывание». Главнейшей чертой этого способа является отвлеченность, к которой по своей природе принуждает словесное изображение. Господство речи приводит к угнетению рисунка . Одаренные дети умудряются ускользнуть от этого угнетения.

Вне зависимости от того, как соотносится рисунок ребенка с искусством взрослых, он имеет непосредственное отношение к строительству детской умозрительной картины мира, то есть он обобщает достигнутое детским умом понимание устройства мира . При этом рисование – своего рода эмоциональная разгрузка: из резервуара памяти выбрасывается накопившееся, и прежде всего то, что этот резервуар переполняет и особенно тревожит внутреннее чувство .

4.2. Универсальность детского рисунка

Где бы ни жил ребенок, к какой бы культуре ни принадлежал, он будет проходить через одни и те же этапы развития рисования. Такая универсальность детского рисунка рассматривается даже как подтверждение психобиологического единства человечества. В рисунках до определенного времени нет никаких признаков национальности. Даже чернокожие дети не закрашивают лица практически до подросткового возраста. Эти этапы соответствуют развитию интеллекта ребенка. Дошкольный период начинается детским реализмом (см. главу 2) и заканчивается взрослым взглядом на окружающее. Одновременно с этим современный ребенок, сопротивляясь универсальности, пытается выразить через рисунок уникальное видение своего места в мире .

Начав рисовать, ребенок постепенно создает небольшой набор графических правил, как бы формируя собственный словарь изобразительных средств. Все его элементы он придумал сам (никогда не задумываясь над этим и не обозначая их как словарь). Но они неотличимы от точно таких же элементов, которые рисуют дети, самостоятельно их придумавшие, на другом конце Земного шара, но относящиеся к тому же возрасту. К таким элементам относится подобие круга, которое он использует, чтобы нарисовать нос, уши, рот, глаза, голову и солнце.

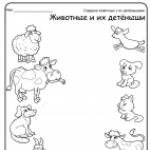

Р. Келлог выделила 20 разных видов каракулей, которые развиваются в простые формы. Затем ребенок комбинирует их, составляя «комбинации» и «агрегаты». Как и слова в речи, одна и та же схема годится и для собаки, и для кошки, и для курицы (рис. 4.1). Дети пробуют разные фигуры, но останавливаются на небольшом количестве особенно полюбившихся.

Эти схемы рассматриваются как результат зрительного мышления ребенка, его самостоятельного открытия принципа сходства предметов и их элементов. В этом случае эти элементы составляют словарь познанных ребенком форм и являются сенсомоторным эквивалентом понятия (см. главу 2). Мы уже говорили, что интеллект ребенка на этой стадии называется сенсомоторным, поскольку усвоение стимулов внешнего мира и овладение пространством и будет той базой, на которой в дальнейшем разовьется познание ребенка. В примитивных каракулях он формулирует свои обобщения, работу мысли по классификации предметов, поиск порядка вокруг него. Р. Арнхейм сравнивает рисующего ребенка со взрослым, осваивающим новый язык. Имея небольшой запас выученных слов, он пытается выразить значительные мысли в простейшем предложении. Поэтому рисунок можно считать зримым мышлением.

Рис. 4.1. Рисунок ребенка, где для кошки используются элементы, которые с успехом можно применять и для любого другого живого объекта (Эмиль, 4 года)

В большинстве случаев ребенок рисует не то, что видит, а то, что знает, и даже только то, что может передать словами. Этот факт подметил в конце XIX века итальянский исследователь детского творчества Коррадо Риччи . Пытаясь творить на бумаге, ребенок изображает основную идею предмета. Именно поэтому он рисует человека или кошку одинаково вне зависимости от того, находятся они рядом с ним или он рисует их по памяти. Следовательно, ребенок рисует не предмет, а свое представление о предмете, основанное на детском реализме, то есть без учета внутренних связей между объектами. Внешний мир для малыша становится лишь предлогом для рисования, в котором он вновь и вновь создает собственную модель мира. Таким образом, рисуя, ребенок познает мир.

Но идея предмета не является самим предметом. Слова не описывают объект, а только обозначают его. Под словом «кошка» скрывается бесконечное количество реальных животных, весьма непохожих друг на друга. Чтобы их рисовать, необходимо тренировать образную память. Чтобы их обозначать – достаточно слова и тех графических элементов, которые ребенок уже освоил. Именно поэтому все изменения в рисунках происходят медленно и постепенно, отражая процесс мышления малыша. Предлагая ребенку новую технику до того, как он подошел к следующей ступеньке интеллектуального развития, взрослый может нарушить этот процесс индивидуального познания действительности.

Еще одним универсальным признаком детского рисунка считается тот факт, что в нем фигуры не заслоняют друг друга. Это : наложить один объект на другой означает испортить один из них, нарушить его целостность и непрерывность. Поскольку фигуры могут располагаться только рядом, то и последовательность их появления на листе предопределяет пространство, которое будет уделено каждой из них. Именно поэтому сама последовательность изображения объектов в рисунке имеет закономерности и схожа с синтаксисом в словесном языке: в предложении должны быть главные и второстепенные члены. И каждый из них занимает соответствующее место . Точно так же и в рисунке: объект, изображенный первым, забирает часть листа бумаги, что, в свою очередь, определяет место других объектов и предполагает зависимость их значимости от объема уделенного им пространства.

Универсальность проявляется и в том, что в своем развитии техника детского рисунка движется по стопам предков. Прослеживается одна и та же последовательность и в рисунке ребенка, и в эволюции наскальной живописи: сначала возникает обобщенный контур, затем он модифицируется в схематический, который в дальнейшем детализируется.

У ребенка первые изображения формы выполняют много целей и очень постепенно детализируются (как мы уже знаем, в соответствии с развитием его мышления). Изображение от абсолютной свободы идет к условности, принятой в обществе. Это означает, что в рисунке уникальное мироощущение ребенка будет заменяться постепенно штампами для изображения типичных объектов, соответствующими требованиям общества. Любое обучение с этой точки зрения является, с одной стороны, расширением диапазона видения ребенка, с другой стороны, – ограничением этого видения знаниями, которые приняты в данном сообществе.

Детализация изображения происходит параллельно тому, как ребенок учится мыслить образами и видеть детали этих образов. Для того чтобы вычленять детали, он должен знать их различие, а значит, и функцию. Это постепенный процесс осмысления мира. Но это осмысление не имеет абсолютной самостоятельности, а происходит в рамках культуры. Именно поэтому для большинства детей, живущих в современном мире, приобщение к культуре означает узнавание слов, которыми называются детали объектов. Эти слова имеют также культуральную нагрузку. Количество слов, которыми наделяется объект в данной культуре, в той или иной мере приближает ребенка к реальному объекту, а также подчеркивает те или иные специфические стороны.

Контурный рисунок ребенка – это зеркало его логического мышления в дописьменный период. В контурном рисунке человека сначала появляется головоног, затем неровный круг, включающий и голову, и туловище, расчленяется на эти части тела, и, наконец, голова наполняется деталями: постепенно у глаз появляются ресницы, брови, у носа – ноздри, а вокруг лица совершенствуется изображение волос, часто с декоративными деталями, например бантом или косой . Окружающая реальность детализируется в рисунках, тем самым свидетельствуя об углублении восприятия ребенка.

Еще один аспект универсальности связан с однотипностью соотнесения рисунка с его названием. Первоначально малыш узнает объекты на рисунке в процессе рисования, поэтому название появляется в конце рисунка. Затем он рисует и тут же называет свое произведение. И наконец, название опережает рисунок. Такая последовательность, в том числе , отражает и речевое развитие . Однако рисунок у ребенка развивается не по законам языка, а по законам искусства.

Это обусловлено тем, что зрительное мышление и память принципиально отличаются от вербально-логического мышления, которое формируется параллельно с развитием речи. Рисовать ребенок начинает, едва начав говорить, поэтому слова неразрывно связаны с образами предметов. Правое полушарие отвечает за становление картины мира с его пристрастием к деталям, целостности, эмоциональности. Отсутствие знаний, ведущее к детскому реализму, позволяет фиксировать лишь очевидные взаимосвязи.

Это лишь некоторые аспекты познания, которые обнаруживаются в рисунках. При этом само рисование способствует развитию зрительно-моторной координации, образного мышления, восприятия, формированию картины мира ребенка.

4.3. Стадии развития детского рисунка

Первые детские рисунки называются по-разному: и «марания», и «каляки», «каракули». В. Штерн соотносит их с детским лепетом, подчеркивая тот факт, что и лепет, и каляки – начало нового этапа освоения мира.

Прежде чем начать рисовать, ребенок должен научиться воспринимать чужой рисунок как изображение предметов, только тогда и свою собственную активность впоследствии он сможет осознать как создание таких картинок . Постепенно между случайно начерченными каракулями и знакомым предметом возникает связь по сходству, и рисование включается в двигательную игру, отображающую жизненные ситуации .

Позже слово начинает вносить символическое значение в рисунок; оно закрепляет связь рисунка и предмета, что позволит формировать замысел. Тогда калякам будет придаваться то или иное значение. Наконец ребенок начнет рисовать намеренно, предваряя процесс собственным замыслом или указаниями взрослых. Готовность к воспроизведению собственных каракулей включается в зарождающуюся знаковую функцию сознания: ребенок начинает давать каракулям названия, и графические построения обретают значение.

Поскольку развитие детского рисунка идет в нескольких направлениях одновременно, то и классификация стадий его развития оказывается крайне противоречивой в разных работах в зависимости от того, что рассматривается как развитие: взаимосвязь называния рисунка и процесса рисования, усложнение графического изображения или сюжета рисунка, структурирование пространства. Мы будем выделять этапы развития, внутри которых рассмотрим стадии или ступени, хотя надо учитывать, что в различных исследованиях одни и те же ступени развития могут быть названы и этапами, и стадиями, и шагами. Не имеет значения, что называть стадией, а что – этапом, важно, что эти ступеньки развития отмечаются всеми без исключения авторами. Более того, этапы не появляются один за другим. На одном уровне развития рисунка каждый из этапов представлен в той или иной форме.

Первый этап – этап каракуль, или кинестетический рисунок, когда ребенок запечатлевает собственное движение по бумаге. Малыш, беря в руку карандаш, не стремится нарисовать что-то, он просто пробует свою руку и восхищается любым полученным результатом (рис. 4.2). Случайно возникающие формы становятся материалом для игры, причем удовольствие ребенок получает от простой активности на бумаге, от пятен краски, от того, как они сменяют друг друга. Он использует наиболее привычные движения: чиркания и круговые движения.

Каракули представляют собой графические следы, выполненные пальцем, карандашом, фломастером или любым другим предметом, способным оставлять след на поверхности листа, бумаги, стола, стены, обоев и т. д. Это могут быть точки, пятна, линии. Нормально развивающийся ребенок начинает рисовать их в возрасте около одного года (рис. 4.3). Постепенно в этом процессе происходит координация ощущений в зрительной и двигательной сфере, что приводит ко все более изощренным линиям, усилению нажима на лист и тому, что зрение успевает следить за движением руки. Ребенок осознает, что может оставлять видимые следы в этом мире .

Рис. 4.2. Ребенок, увлеченный процессом нанесения краски на бумагу

Рис. 4.3. «Каляки» ребенка (Слава, 2 года 11 месяцев)

Р. Арнхейм утверждает, что рисование – это движение, то есть процесс рисования является видом двигательного поведения человека, он развился из наиболее древних видов поведения – жеста, описания формы предмета по его контуру.

На этапе каракуль ребенок проходит несколько ступеней, на каждой из которых появляется нечто новое в его рисунке.

Очередная ступень, на которую ребенок переходит (обычно в возрасте до года), состоит в том, что он обнаруживает определенную взаимосвязь: кроме того, что оставленные им каракули могут существовать сами по себе, они могут означать еще и нечто другое. Он отмечает, что взрослые пытаются связывать то, что есть на бумаге, с реальными объектами. Тогда и он сам начинает интерпретировать то, что было нарисовано. Однако слишком неточное изображение позволяет обозначать одно и то же самым различным образом, а потому он может составить целый рассказ, в котором одна и та же форма выполняет разные функции.

Теперь отдельные изображения становятся элементами графического языка, при помощи которого ребенок создает изображения людей, животных и предметов окружающего его мира. Малыш, как волшебник, может вызывать к жизни существа. Он их нарисовал – и они есть. Он их не нарисовал – и их нет .

В египетском мифе бог Тот с лицом Ибиса пишет имя фараона. И пока он не напишет имени, фараон не существует. Ребенку свойственно мифологическое мышление, не чувствительное к фактам (то есть факты не могут изменить представление ребенка, оно меняется только под воздействием другого представления), не чувствительное к числу (малыш еще не освоил количество и легко воспринимает единое как многое). Оно сильно до тех пор, пока правое полушарие мозга осуществляет ведущую роль в познавательных процессах. Как только левое полушарие в связи с развитием речи примет эту функцию на себя, ребенок будет способен к логике взрослых . А пока он, как бог, создает и уничтожает маленькие вселенные на своих листочках бумаги.

Следующей ступенью в освоении пространства листа будет ощущение края. Оно возникает между первым и вторым годом жизни. Если в первых рисунках ребенок легко заходил за края рисунка, не замечая этого, упоенный самой возможностью реализоваться в зафиксированном движении, то теперь он уже видит границу рисунка, и рука четко останавливается перед краем, или линии загибаются в области угла (рис. 4.4).

Рис. 4.4. Ощущение края на рисунке ребенка (Арсений, 4 года)

Постепенно ребенок выделяет необходимые и достаточные признаки, характеризующие различные объекты. Это сложнейшая задача – нарисовать собаку так, чтобы ее никто не спутал с человеком. Ребенок должен знать, сколько конечностей у того и другого, каковы их типичные позы и т. д. Таким образом, рисование само по себе активизирует процесс познания, умение видеть и понимать, соотносить и размышлять.

К трем годам малыш все чаще и точнее изображает окружности. Сначала они похожи на непрерывный клубок, затем превращаются в отдельные кружки, которые он связывает с конкретными предметами. Считается, что появление окружностей связано с созреванием нервной системы, ответственной за координацию. Но есть и психоаналитическое объяснение, что таким образом ребенок изображает грудь матери. Однако даже дети, выращенные в детском доме, вскормленные искусственно, точно так же рисуют окружности, что опровергает эту интерпретацию.

Круг – это самый простой рисунок и самая распространенная фигура в природе . Есть и представление о том, что в своих рисунках ребенок отражает развитие частей его тела. Например, первое появление окружности соотносится с закрытием главного родничка на голове, а появление зубцов в рисунках – с началом смены зубов у детей . Доказательная база более сильна только у первого из этих представлений (хотя и она нуждается в более сильных аргументах).

Трехлетний ребенок, уже привыкший к карандашу и бумаге, сначала рисует фигуру, затем ее интерпретирует, хотя чуть позднее он может вновь изменить изображение в зависимости от направления игры или сказки. Например, нарисовав случайно неровный овал, он говорит: «О, киска получилась». Затем работает с этим образом, добавляя к нему необходимые элементы. Однако в любой момент в зависимости от настроения или внешней ситуации он может сказать, что «она не получилась». После этого он начинает новый рисунок либо с радостью обнаруживает, что киска превратилась в другой персонаж, причем это может быть и человек, и животное, и неживой объект. Для ребенка, чтобы приписать новую принадлежность его рисунку, будет важно не содержание этого объекта, а его форма.

Постепенно непрерывное фантазирование заменяется иной стратегией рисования: прежде чем дотронуться до листа бумаги, ребенок имеет в голове первоначальный замысел, которого он придерживается некоторое время. Например, садясь за стол, он объявляет, что будет рисовать кошку (рис. 4.5). Теперь рисунок будет оставаться рисунком кошки до конца игры-рисования. Однако такая кошка не сидит на месте, а активно участвует в игре, то выпуская когти, то прыгая, то ласкаясь. Поэтому со временем рисунок для внешнего наблюдателя все менее и менее соответствует замыслу, оставаясь для ребенка таковым.

В процессе рисования ребенок комментирует свои действия, если у него есть благодарные слушатели. Но и оставшись один, он продолжает говорить за своих героев, хотя комментарии становятся более короткими. Поэтому всегда, особенно в естественной для ребенка домашней обстановке, слышится бурчание, в котором можно разобрать реплики участников действия.

Возможности ребенка будут расти, а игра с героями будет еще долго продолжаться. Она будет усложняться записями слов, доступными маленькому художнику для написания (рис. 4.6).

Рис. 4.5. Кошка и клубок (Арсений, 3 года)

Рис. 4.6. Рисунок-игра с подписями имен главных героев (Станислав, 5 лет)

Детское рисование требует огромного количества листов бумаги, поскольку малыши не стирают – это в этом возрасте долгий процесс, а ненужная черточка мешает воображению ребенка. Он вновь и вновь воспроизводит на листе бумаги похожие как две капли воды формы, так что внешнему наблюдателю смена листов бумаги кажется бессмысленным занятием. Однако в процессе этой деятельности, поскольку теперь изобразительная активность ребенка обрела цель, он укрепляет руку, карандаш все более и более точно движется по листу, а художник все более точно представляет свой замысел.

Важный параметр, влияющий на творчество, – эмоциональное состояние творца. Рисунки характеризуют самого ребенка больше, нежели служащий моделью предмет . Это легко заметить по рисунку. Кошка, которая лежит перед ребенком, свернулась в клубок, и ее лап не видно. Но ребенок знает, что у нее есть лапы, поэтому он честно рисует то, что не видят его глаза (см. рис. 4.1 и 4.5). Опыт рисования заставляет его сличать рисунок и оригинал. Если рядом окажется компетентный взрослый, который будет осторожно обращать внимание ребенка на разницу, ребенок быстро научится рисовать то, что он видит, особенно при наличии образной памяти, более того, он просто научится видеть.

Мы уже отмечали, что человек видит лишь то, к чему готов. Ребенок рисует лапу кошки. Но он замечает, что она не похожа на реальную. Он вглядывается в реальную и видит когти . Тогда он рисует когти. Некоторое время это большее сходство его удовлетворяет. Но он вновь видит неточности, особенно в тех случаях, когда ребенок находится в детском коллективе и может сравнивать свои рисунки с другими, или есть взрослый, готовый помочь. Тогда он учится рисовать не лапу-палку а лапу с изгибом (см. рис. 4.1 и 4.5). Так постепенно идет познание мира с одновременным обучением видеть формы, цвет, текстуру, световые блики.

Таким образом, развитие художественного мастерства ребенка движется в нескольких направлениях. С одной стороны, из спонтанной активности на бумаге оно переходит к связыванию изображенного с теми или иными образами, с другой – он сначала предсказывает будущий образ, а затем реализует его на бумаге.

К пяти годам у нормально развивающегося ребенка складывается индивидуальная символическая система, позволяющая ему использовать пространственные и цветовые коды для передачи информации при помощи рисунка .

Следующим этапом развития детского творчества будет рисование человека.

4.4. Первые изображения человека

Большинство взрослых пасует перед просьбой нарисовать человека. Но чем меньше ребенок, тем проще он соглашается на подобное предприятие. Он не ведает страха и не чувствует сложности. Как и в других рисунках, он изображает не человека, а его идею.

Классификацию стадий в изображении человека ребенком предложил Г. Роум еще в 1913 г. . Он выделил следующие стадии.

1. Самые ранние попытки, при которых изображение не узнается.

2. Стадия «головастиков», на которой человек состоит из головы и ног.

3. Переходная фаза, в которой головастик приобретает туловище и дополнительные части тела.

4. Полное изображение лица человека с постепенным добавлением частей тела.

5. Переходная стадия, на которой появляется профиль, но эти попытки приводят к созданию смешанного профиля, в котором у человека представлено 2 глаза и 2 носа, а все тело нарисовано фронтально.

6. Правильная профильная ориентация, начало изображения движения.

Образ человека в первых рисунках предельно схематичен. Это окружность более или менее правильной формы, которая объединяет в себе голову и туловище. К ней под прямым углом прикрепляются палкообразные руки (в направлении, близком к горизонтальному) и вертикально ориентированные ноги. Это изображение принято называть головоногом (рис. 4.7). Он отображает то главное, что видит в себе и других ребенок : лицо, голову как объект жизнеобеспечивающий, несущий эмоциональную характеристику предмета, и ноги как средство передвижения. Однотипный рисунок многократно отрабатывается ребенком, пока не получит дальнейшее развитие.

Рис. 4.7. Первый рисунок человека – головоног (Арсений, 3,5 года)

Существует противоречивое объяснение такого рисунка. Так, Р. Арнхейм утверждает, что в круге головастика представлены и голова, и тело, а следовательно, конечности прикреплены правильно, а название «головоног» – неверно. В то же время Д. Дилео , приводя массу изображений и объяснений, которые он услышал от детей, утверждает, что тела у этих рисунков нет, есть только голова.

По мнению Р. Арнхейма , в конструкции головонога заложена самая ранняя (по появлению в сознании) структура вертикально-горизонтальных отношений. Распростертые под углом 90 градусов руки – наиболее четкое зрительное изображение разницы направлений рук и ног. Точно так же малыш в этом возрасте направляет и ветви деревьев (рис. 4.8). Трансформируясь с возрастом и опытом ребенка, головоног получает туловище, уши, волосы, руки, ладошки и растопыренные пальцы. Тело становится прямоугольным и таким же по величине, как и голова. Уже у пятилетних детей не встречается рисунков, на которых человек изображен схематично, с руками и ногами в виде палок.

Рис. 4.8. Дерево с горизонтальными ветвями (Арсений, 3,5 года)

Еще один вопрос, постоянно всплывающий в научном обсуждении: рисует ребенок себя или кого-то другого? Многие настаивают, что он вкладывает в рисунок восприятие своего тела, которое активно развивается после первого года жизни. Восприятие себя – это основа, благодаря которой ощущения, полученные из окружающего мира, приобретают смысл. Как только ребенок начинает осознавать части своего тела, их положение в пространстве, свою возможность управлять движениями, формируется чувство индивидуальности.

Многие исследователи утверждают, что ребенок рисует себя. Однако, возможно, более прав Д. Дилео , который, соглашаясь, что ребенок спонтанно предпочитает рисовать человека своего пола, чаще рисует не ребенка, а взрослого человека. Возможно, именно поэтому рисунки детей разных рас одинаковы. Себя же малыш начинает рисовать гораздо позднее, когда рука будет более умелой. Если ребенок здоров и не имеет серьезных проблем, очарованный внешним миром, он забывает себя и изображает в рисунках скорее концепцию человечества, чем себя . Точно так же мы не думаем о своем сердце, если оно не болит, не замечаем рук и ног, если они не устали. Ребенок, не испытывающий тревог и страхов, не чувствует себя.

То, что ребенок рисует не себя, подтверждается и тем, что освоенные в рисунке человека формы переносятся на другие объекты, например, животных, которые в это время в существенной мере «очеловечиваются» (рис. 4.9).

Рис. 4.9. Волк (Маша, 3,5 года)

Одна характерная черта в изображении людей остается постоянной. Вплоть до 10–11 лет лицо в них показывается только фронтально и лишь при необходимости – в профиль (рис. 4.10). Чаще всего профиль ориентирован влево . Появление профильного рисунка обусловлено новыми требованиями взрослеющего ребенка к рисунку и попыткой передачи движения .

Рис. 4.10. Мама (Арсений, 4 года)

Тело человека длительное время изображается в двух проекциях – плечи показаны фронтально, а ноги, вернее стопы, развернуты влево (см. рис. 4.9). То, что человек изображен анфас, можно объяснить несколькими способами. Это может быть и результат неумения изобразить человека в сложном повороте корпуса тела. Но это может быть и диалог ребенка с героем в процессе рисования (особенно в младшем возрасте). Трудно разговаривать с человеком, который отвернулся от тебя. В случае если персонаж представлен анфас – он предстает в наиболее выгодном свете, поскольку можно продемонстрировать все детали его лица. Встречаются рисунки, где совмещено положение анфас и профиль. Например, на изображении лица в профиль появляются два глаза, а в анфас – нос показан в боковой проекции. По-существу это изображение объективной геометрии пространства, в которой в одном изображении совмещены проекции разных сторон объекта. Такое несоответствие проекций разных частей возникает не только из-за стремления показать наличие на лице героя всех его частей (в случае с глазами), но и при выходе из трудного положения, связанного, в частности, с изображением сложной формы носа во фронтальной проекции .

Надо отметить, что подобные изображения встречаются и на египетских рисунках, выполненных на стенах пирамид , что также свидетельствует об универсальности рисунка ребенка и некотором сходстве этапов развития изображения в онтогенезе и филогенезе.

Но вплоть до восьми-девяти лет голова изображается несоразмерно большой (рис. 4.11). Возможно, что здесь играет роль интуитивное ощущение пропорций своего тела . Представительство объектов, расположенных на голове, в коре головного мозга существенно больше, чем других органов. Да и у малыша соотношение головы и туловища иное, чем у взрослого, поскольку у взрослого голова составляет 1/8 всего тела, а у ребенка – 1/4.

Рис. 4.11. Красноармейцы (Станислав, 5 лет)

По причине детского эгоцентризма маленький художник может приписывать свои ощущения восприятия тела другим. Но у этого феномена могут быть и более тривиальные объяснения, например, состоящие в том, что на голове самое большое количество деталей, которые обязательны для обозначения человека, и ребенку пока сложно расположить их в маленькой окружности. Поскольку рисунок обычно начинается с головы, то ей и предоставляется большее место, тогда как все остальное рисуется по остаточному принципу (рис. 4.12).

Движение человека дети начинают рисовать поздно, поскольку, как уже упоминалось, чтобы быть познанным, нужно быть понятым. Но движение познается позднее всего. До 7–8 лет ребенок не может еще предвидеть последствия изменений, возникающих при движении, а потому и не может изобразить то, что только еще будет .

Рис. 4.12. Герой (Станислав, 7 лет)

Рисуя эмоции, например счастье, грусть и гнев, дети предпочитают фиксировать их с помощью рта, а не бровей . М. Саил (М. Sayil) попытался понять это. Он проанализировал рисунки 4-, 6-, 8– и 10-летних детей. Дети лучше рисовали рот, чем брови, как в задачах на копирование, так и при свободном рисовании. Предпочтение рта объясняется не только трудностями рисования наклонных линий, но и недостаточностью внимания к деталям, неспособностью схватить экспрессивный аспект, усиливая внимание к деталям.

4.5. Пространство в рисунке

Третьим этапом в развитии рисунка ребенка можно считать структурирование пространства. В первых рисунках, соответствующих этапу каракуль, предметы нарисованы в любой последовательности, без ориентации в пространстве. Структура изображения ограничена только пространственными рамками листа, который часто и определяет взаимосвязи объектов, их протяженность и форму. Но уже на ранних стадиях творчества в рисунке формируется определенный внутренний порядок и возникает зрительная согласованность в организации объектов , например, во всем человеке или в фигуре головастика. Хотя фигуры, с точки зрения взрослого, кажутся плывущими в пространстве, вне гравитации, связь разных частей рисунка хорошо согласуется: например, лицевые особенности помещены близко друг к другу, обычно внутри круга или следуют сверху вниз к пуговицам (см. рис. 4.11).

Чтобы структурировать пространство, ребенок должен знать о нем, а главное – знать слова, обозначающие те или иные аспекты структуры пространства, например, понимать, что такое «перед» или «после». Ему нужно задумываться над тем, как сделать, чтобы кошка оказалась под столом, а не на нем. В процессе рисования происходит взаимное развитие пространственного мышления и владения пространством на бумаге. Ребенок уже освоил пространство в движении, но оно не было им осмыслено. Рисование активно подталкивает к этому, особенно при наличии взрослого, готового поддержать ребенка .

В возрасте между тремя и четырьмя годами малыш начинает изображать не просто отдельные объекты, но объекты во взаимодействии с миром. Под ногами должна быть земля, а над головой – небо, поскольку именно так устроен мир в голове ребенка. И тут ребенок, который уже собирает реальные формы из кубиков, создает сложнейшие картины в мозаике, сталкивается с чем-то, что еще не осознал его мозг. На двухмерном листе нужно воссоздать трехмерное пространство. Эта сложнейшая и для взрослого задача для маленького художника долго остается нерешенной. Чтобы решить задачу, нужно сначала поставить вопрос. Но в данном случае вопрос ребенок поставить не может, так как не знает ни слова «пространство», ни, тем более, что оно может быть двумерным или трехмерным. Он только знает, что рука движется по бумаге иначе, чем в комнате, но этот факт знает его рука, и о нем не догадывается его сознание, оперирующее словами.

Именно с этим связано кажущееся различие во владении пространством в мозаиках (пазлах), в реальном пространстве и на бумаге. В реальном пространстве оно структурировано не ребенком, он просто живет в нем и действует, постепенно подчиняясь его закономерностям. В мозаиках он действует в рамках заданных форм, поскольку в частицах мозаики взрослый уже ввел объем. Но на листе бумаги ребенок впервые сам должен создавать пространство, о котором он знает слишком мало для этого .

Именно поэтому фигуры на рисунке плывут в пространстве, хотя внутренняя взаимосвязь внутри фигур ребенку уже знакома, поэтому внутри каждой фигуры наблюдается определенный внутренний порядок и зрительная согласованность в организации (рис. 4.13). Например, хотя паровоз и парит в пространстве, но все вагоны расположены в правильной последовательности.

Рис. 4.13. Паровоз, парящий в пространстве (Славик, 4,5 года)

Различные модели, развиваемые детьми, обычно просты, но визуально соответствуют задаче и уровню трудности решаемой проблемы. Развитие рисунка человека предполагает не простое движение от примитивного к большей точности, а эксперимент с пространством и его составляющими и создание мысленных моделей этого пространства.

Если провести эксперимент и попросить ребенка воссоздать фигуру человека разными способами: собрать из имеющихся частей, нарисовать под диктовку, завершить начатый взрослым рисунок и нарисовать самому, то станет ясно, что малыш вне рисования может много больше. Значит, не только особенности его мышления, например детский реализм , не позволяют ему нарисовать человека, а нечто большее – сложность создания трехмерного пространства на плоской бумаге. Возможно, именно это, а не неумение видеть объект, приводит к ошибочным размещениям объекта на бумаге, сгущению в одних местах и разрежению в других, замене одних частей другими.

В рисунке могут встречаться и сюжеты, не соответствующие реальности: всадник на коне с обеими ногами по одну сторону (чтобы он не получился одноногим) (рис. 4.14), люди, находящиеся в лодке, просвечивают через ее борта (чтобы не были обрубленными). Такой тип рисунка называется рентгеновским стилем. Этот стиль также не объясняется в рамках детского реализма и скорее соответствует попытке ребенка представить трехмерное пространство на двумерном листе бумаги . Мы помним, что ребенок в рисунке выступает как творец. Поэтому он должен творить «правильно»: у всего им созданного должны быть все положенные элементы, иначе он сделает им больно. Лишь к 7–8 годам рентгеновский рисунок полностью исчезает. Ребенок к этому времени утрачивает свои амбиции создателя сущего. Он понимает, что рисунок – это не жизнь, а лишь ее знак.

Уже в возрасте четырех-пяти лет может возникать прием, характерный для древнеегипетских рисунков, – фризовая (ленточная) композиция. В рамках российских исследований первым описал ее А. В. Бакушинский . В ней земля изображается в виде опорной линии, а фигуры людей и животных располагаются на ней (рис. 4.15).

Рис. 4.14. Тачанка (Станислав, 5 лет)

Рис. 4.15. Пример фризовой композиции в детском рисунке

Пространство для неба остается незаполненным. Иногда оно представлено линией или облаком. Если в одном фризе сюжет не укладывается, то возникает второй и даже третий ярус (рис. 4.16). Изображение на фризе выглядит таким образом, как будто ребенок видит происходящее в некоторой последовательности, с низкого горизонта, по мере того как движется вдоль листа .

Рис. 4.16. Многоярусная фризовая композиция «Мир». на первом ярусе ее представлен разрез квартиры. а на втором – окружающий мир с вулканом

Фризовая композиция является первой попыткой ребенка построить систему пространственных координат, которая организует картину мира, создаваемого им на листе бумаги. В нем главным структурообразующим принципом является вертикаль – разделение листа на верх, середину, низ. Это самая ранняя и в эволюции, и в онтогенезе пространственная схема, при помощи которой ребенок пытается построить модель обитаемого мира .

По мере взросления влияние культуры проявляется в том, что вертикальная координата в рисунке приобретает символическое значение оси ценностей. Небо соотносится с божественным, светлым, земля – с низким и темным, горизонталь связывается со временем.

Овладение пространством происходит через стадию рисования изображения в плане. Чаще подобные рисунки совмещают две точки зрения – вид сверху и вид сбоку. Чтобы показать протяженность, глубину пространства, ребенок создает план-карту местности или места, на котором во фронтальной плоскости показывается все, что там находится . В силу особенностей конструкции, в таком рисунке для неба и горизонта места не остается (рис. 4.17).

Рис. 4.17. Совмещение в рисунке плана и вида сбоку и сверху

Рассматривая универсальность детского рисунка, мы говорили о том, что ни один предмет в нем не может заслонять другой. При организации пространства ребенок не нарушает этот принцип, даже если он противоречит видимому (рис. 4.18). Например, сидящий за столом человек будет изображен так, что скатерть не заслоняет его ноги. Руки будут такой длины, которая нужна, чтобы дотянуться до чашки.

Тот факт, что дошкольники и дети младшего школьного возраста отождествляют в рисунках плоскость изображения с реальной предметной плоскостью, делают изображения без фиксации верха и низа, соединяют в рисунке предметы, изображенные в плане, с предметами, увиденными в профиль и прямо, свидетельствует о том, что у ребенка не сформировалось представление о собственной точке зрения. Следовательно, это и есть отражение детского эгоцентризма .

Рис. 4.18. Отсутствие наложения объектов в рисунке дошкольника

Таким образом, примерно в 5 лет к ребенку приходит осознание сложных пространственных отношений в мире вещей. Сообразуясь со своей логикой мышления, знаниями и представлениями о реальном мире, он решает эти проблемы в изобразительной деятельности специфическими способами. Глубина как третье измерение и как перспективное сокращение размеров удаленных предметов вплоть до 9-11 лет не присутствует в рисунке. Отсутствие уменьшения размеров (прямой перспективы) может быть связано с тем, что ребенок не ориентирован на изображение отдаленных частей пространства. Напротив, он нацелен на рисование близкого пространства, низкого горизонта, близкую точку зрения .

4.6. Цвет в рисунке ребенка

Ребенок погружен в мир света и цвета. Первоначально цвет накрепко соединен с объектом и не выделяется как некое качество. Встреча с карандашами, а потом и красками открывает перед ребенком бесконечные возможности игры цветом.

Весьма часто взрослые полагают, что ребенку стоит предлагать яркие, интенсивные, плотные цвета. Но в реальности они практически не встречаются, а глаз ребенка эволюционировал, приспосабливаясь к реальности, а не к ярким игрушкам. Упражняться глазу легче, лучше, на мягких оттенках прозрачных красок, а не на интенсивных и плотных. На каждый цвет, который мы видим, внутри создается дополнительный цвет, так что в картине всегда присутствуют три основных цвета (рис. 4.19).

Рис. 4.19. Соотношение основных и дополнительных цветов.

Основные цвета подчеркнуты. Два основных дают смешанный. дополнительный к оставшемуся основному. Из трех основных можно получить все остальные цвета (схема)

В освоении ребенком цвета присутствуют те же закономерности, что и при освоении формы. При первой встрече с цветом он не соотносит цвет изображения с цветом реального объекта. Поэтому в самом раннем возрасте ребенок выбирает полюбившийся цвет и рисует им всю картину. Затем он узнает, что каждый предмет имеет свой цвет. Он весьма быстро осваивает значение цветов и использует их как штамп: небо – синее, солнце – желтое, вовсе не пытаясь соотнести цвет с реальностью. Он лишь ориентируется на слово, которым обозначается цвет карандаша, хотя возможно ошибочное соединение слова и реального цвета. Именно в освоении цвета особенно очевиден факт, что рисует малыш не объективную реальность, а имеющееся у него знание. И пока у него небольшой набор слов для обозначения цвета, примитивной будет и цветовая гамма рисунка. Но знакомство с оттенками и освоение процесса смешивания красок может значительно продвинуть малыша на пути познания мира и повысить качество его рисунка.

4.7. Диагностические возможности детского рисунка

Мы уже говорили, что дети используют изобразительный язык как знаковую систему, при помощи которой можно моделировать мир на листе бумаги, пока еще не освоен другой язык – письменный. С помощью рисунка ребенок выделяет значимые объекты и фиксирует отношения между ними, одновременно приводя в порядок собственную систему представлений о мире.

Поскольку манера рисования во многом определяется особенностями познавательной сферы ребенка, рисунок можно рассматривать как показатель интеллектуального развития. Опираясь на это представление, американский психолог Ф. Гудинаф разработал простой тест «Рисунок человека». Широкое применение его в практике (по причине легкости использования и отсутствия специальных принадлежностей, кроме карандашей и бумаги) вскоре показало, что его психодиагностические возможности гораздо шире, чем мыслилось его создателю. Тщательный анализ изображения человеческой фигуры позволяет сделать довольно точное заключение об уровне умственного развития рисовавшего ребенка. Получаемый при таком диагностировании тестовый балл вполне сопоставим с широко известным коэффициентом интеллекта, для получения которого требуется длительное исследование ребенка по батарее тестов.

Однако американский психолог Карен Маховер обратила внимание на следующий факт. Оказалось, что одинаковые баллы могут быть получены при анализе рисунков, разительно отличающихся друг от друга. Дальнейшие исследования показали, что особенности рисунка, которые не учитываются при оценке интеллекта, могут характеризовать состояние эмоциональной сферы ребенка, его мотивацию, личность в целом .

В то же время диагностические возможности эмоциональной сферы ребенка не стоит бесконечно расширять. Мы уже говорили о том, что ребенок, увлеченный познанием мира, рисует не себя. С этой точки зрения рисунок более валиден (подходит) для диагностики состояния проблемных, а не здоровых детей.

Рисунок может использоваться не только для диагностики, но и для психотерапии. Часто, взаимодействуя с миром, ребенок чувствует свою беспомощность. Реакции взрослых при этом могут не помогать, а даже сбивать с толку. Рисуя, он формулирует познаваемое. Это путь обнаружения собственной проблемы и способ обращения к ней безопасным путем (ведь в рисунке можно нарисовать объект настолько опасным, насколько возможно это пережить, а вовсе не таким опасным, каким он представляется в реальности).

Умение что-то изображать, творить – одна из форм независимости, которая все больше развивается с возрастом ребенка. Это и независимость от созданного в том числе. Так как я сам творец, то могу творить снова и снова, что в конце концов позволяет переработать непонятный или болезненный материал. Это важный момент терапии искусством .

В возрасте 10–11 лет дети перестают рисовать. Они уже освоили более эффективную знаковую систему – письмо, которая позволяет быстрее приобрести знания, даже не предпринимая для этого специальных усилий. Кроме того, то, что подростки могут сделать сами, их уже не удовлетворяет. Попытки специального обучения часто не соответствуют потребностям ребенка, а потому приводят к разочарованию в занятиях рисованием. Оценки взрослыми и другими детьми рисунков подростка еще более усиливают нежелание творить. Художественным творчеством продолжают заниматься очень немногие – в основном те, кто рано ощутил внутреннюю потребность посвятить этому жизнь, или те, за кого такое решение приняли родители. Большая же часть детей оказываются вне художественного творчества.

Словарь к 4-й главе

Головоног – первое изображение человека в виде окружности более или менее правильной формы, которая объединяет в себе голову и туловище. К ней под прямым углом прикрепляются палкообразные руки (в направлении, близком к горизонтальному) и вертикально ориентированные ноги. Он отображает то главное, что видит в себе и других ребенок: лицо, голову как объект жизнеобеспечивающий, несущий эмоциональную характеристику объекта, и ноги как средство передвижения.

Каракули представляют собой графические следы, которые оставляет палец, карандаш, фломастер или любой другой предмет на поверхности листа бумаги, стола, стены, обоев и т. д.

Ощущение края – одна из ступеней в развитии детского рисунка на этапе каракуль, возникающая между первым и вторым годом жизни. Если в первых рисунках ребенок легко заходил за края рисунка, не замечая этого, то теперь он уже видит границу рисунка, и рука четко останавливается перед краем, или линии загибаются в области угла.

Рентгеновский стиль – особый способ изображения объектов, представленный в рисунках дошкольников. Заключается в том, что в изображении присутствуют те детали, которые не могут быть видимыми для наблюдателя с той позиции, с которой объект представлен зрителю. Например, у всадника, скачущего на коне, обе ноги находятся по одну сторону лошади. Этот стиль является следствием реализма ребенка и трудностью изображения трехмерного пространства на двумерном листе бумаги.

Фризовая (ленточная) композиция – первая попытка ребенка построить систему пространственных координат, которая организует картину мира, создаваемого им на листе бумаги. В ней земля изображается в виде опорной линии, а фигуры людей и животных располагаются на ней. Пространство для неба остается незаполненным. Иногда оно передается линией или облаком. Если в одном фризе сюжет не укладывается, то возникает второй и даже третий ярус. Изображение на фризе выглядит таким образом, как будто ребенок видит происходящее в некоторой последовательности, с низкого горизонта, по мере того как движется вдоль листа. Это самая ранняя и в эволюции, и в онтогенезе пространственная схема, при помощи которой ребенок пытается построить модель обитаемого мира.

Этап каракуль, или кинестетический рисунок, – первый этап развития рисунка ребенка, в котором он запечатлевает собственное движение по бумаге.

Этап рисования человека – более высокая ступень развития детского рисунка по сравнению с этапом каракуль. Образ человека в первых рисунках предельно схематичен. Это окружность более или менее правильной формы, которая объединяет в себе голову и туловище. К ней под прямым углом прикрепляются палкообразные руки (в направлении, близком к горизонтальному) и вертикально ориентированные ноги. Это изображение принято называть головоногом. Постепенно рисунок усложняется и детализируется.

Этап структурирования пространства – самая высока ступень развития рисунка ребенка. Если в первых рисунках структуру пространства определяет только лист бумаги, на котором делается изображение, то по мере познания ребенком пространства в рисунке формируется определенный внутренний порядок и возникает зрительная согласованность в организации объектов.

Формирование творческой личности - одна из важных задач педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве. Наиболее эффективное средство для этого - изобразительная деятельность детей в дошкольном учреждении.

В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, учится осознанно их использовать. Еще Аристотель отмечал: занятие рисованием способствует разностороннему развитию ребенка. Об этом писали и выдающиеся педагоги прошлого - Я. А. Коменский, И. Г. Песталоцци, Ф. Фребель - и многие отечественные исследователи. Их работы свидетельствуют: занятия рисованием и другими видами художественной деятельности создают основу для полноценного содержательного общения детей между собой и с взрослыми; выполняют терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние. Поэтому так важно широко включать в педагогический процесс разнообразные занятия художественной, творческой деятельностью. Здесь каждый ребенок может наиболее полно проявить себя без какого бы то ни было давления со стороны взрослого.

Руководство изобразительной деятельностью требует от воспитателя знания того, что представляет собой творчество вообще, и особенно детское, знания его специфики, умения тонко, тактично, поддерживая инициативу и самостоятельность ребенка, способствовать овладению необходимыми навыками и умениями и развитию творческого потенциала. Свое понимание творчества известный исследователь А. Лилов выразил так: "...творчество имеет свои общие, качественно новые определяющие его признаки и характеристики, часть которых уже достаточно убедительно раскрыта теорией. Эти общие закономерные моменты таковы:

Творчество есть общественное явление,

Его глубокая социальная сущность заключается в том, что оно создает общественно необходимые и общественно полезные ценности, удовлетворяет общественные потребности, и особенно в том, что оно является высшей концентрацией преобразующей роли сознательного общественного субъекта (класса, народа, общества) при его взаимодействии с объективной действительностью".

Другой исследователь, В. Г. Злотников, указывает: художественное творчество характеризует непрерывное единство познания и воображения, практической деятельности и психических процессов, оно является специфической духовно-практической деятельностью, в результате которой возникает особый материальный продукт - произведение искусства.

Что же представляет собой изобразительное творчество ребенка дошкольного возраста? Отечественные педагоги и психологи рассматривают творчество как создание человеком объективно и субъективно нового. Именно субъективная новизна составляет результат творческой деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста. Рисуя, вырезая и наклеивая, ребенок дошкольного возраста создает для себя субъективно новое. Общечеловеческой новизны и ценности продукт его творчества не имеет. Но субъективная ценность его значительна.

Изобразительная деятельность детей как прообраз взрослой деятельности заключает в себе общественно-исторический опыт поколений. Известно, что этот опыт осуществлен и материализован в орудиях и продуктах деятельности, а также в способах деятельности, выработанных общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без помощи взрослого ребенок не может. Именно взрослый - носитель этого опыта и его передатчик. Усваивая этот опыт, ребенок развивается. Вместе с тем и сама изобразительная деятельность как типично детская, включающая рисование, лепку, аппликацию, способствует разностороннему развитию ребенка.

Как же определяют детское творчество известные отечественные ученые? Как определяют его значение для формирования личности ребенка?

Педагог В.Н. Шацкая считает: в условиях общего эстетического воспитания детское художественное творчество скорее рассматривается как метод наиболее совершенного овладения определенным видом искусства и формирования эстетически развитой личности, чем как созидание объективных художественных ценностей.

Исследователь детского творчества Е.А. Флерина оценивает его как сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, отображении своих наблюдений, а также впечатлений, полученных через слово, картинку и другие виды искусства. Ребенок не пассивно копирует окружающее, а перерабатывает его в связи с накопленным опытом, отношением к изображаемому.

А. А. Волкова утверждает: "Воспитание творчества - разностороннее и сложное воздействие на ребенка. В творческой деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мышление, воображение), характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными представлениями, некоторыми знаниями - значит дать обильную пищу для творчества. Научить внимательно присматриваться, быть наблюдательными - значит сделать представления ясными, более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в своем творчестве виденное".

И. Я. Лернер так определяет черты творческой деятельности ребенка:

Самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию;

Видение новой функции предмета (объекта);

Видение проблемы в стандартной ситуации;

Видение структуры объекта;

Способность к альтернативным решениям;

Комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми.

И. Я. Лернер утверждает: творчеству можно учить, но это учение особое, оно не такое, как обычно учат знаниям и умениям.

В правильности этой мысли мы убедились на собственной практике. Однако заметим: самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию (первая черта по Лернеру) у детей может проявиться, если они научатся воспринимать предметы, объекты действительности, научатся выделять их формы, включая в этот процесс движения обеих рук по контуру предмета. (Иными словами, как обводим предмет, рассматривая его, так и рисуем - карандашами, кистью, фломастерами.) Только тогда дети смогут применять этот способ самостоятельно, только тогда постепенно приобретут свободу изображения любых предметов, даже тех, что не имеют четко фиксированной формы, например облаков, лужиц, плывущих льдин, нерастаявшего снега.

Вторая черта по Лернеру - видение новой функции предмета (объекта) - проявляется, когда ребенок начинает использовать предметы-заместители, например превращает нарезанные узкие и широкие полоски в части предметов или объектов; играет ложками, представляя, что играет в оркестре. Это умение выделять в процессе восприятия форму, части, которое мы формируем у детей, подводит их к видению структуры объекта, овладению способами ее передачи в рисунке, лепке, аппликации. Вот почему мы рекомендуем на творческих занятиях включать в план работы тему "Учить создавать образы животных, форма и строение которых усвоены".

Знакомя детей с произведениями искусства (изобразительное искусство, литература, музыка), мы тем самым вводим их в мир эталонов прекрасного, т.е. претворяем в жизнь те цели и задачи, о которых сказано выше, - к пониманию выразительности средств и образного решения, разнообразию цветового и композиционного построения. Зная, к примеру, секреты дымковской росписи, ребенок, несомненно, использует их, создавая образы сказочных животных, птиц; осмысливает качества изображаемого, запомнившиеся характерные особенности.

Чем же характеризуется творчество? Б. М. Теплов в этой связи пишет: "Главное условие, которое надо обеспечить в детском творчестве, - искренность. Без нее все другие достоинства теряют значение".

Этому условию, естественно, удовлетворяет то творчество, "которое возникает у ребенка самостоятельно, исходя из внутренней потребности, без какой-либо преднамеренно педагогической стимуляции". Но систематическая педагогическая работа, по мнению ученого, не может строиться в расчете лишь на самостоятельно возникающее творчество, которое у многих детей и не наблюдается, хотя эти же дети при организованном вовлечении их в художественную деятельность обнаруживают иногда незаурядные творческие способности.

Так возникает педагогическая проблема - поиск таких стимулов к творчеству, которые рождали бы у ребенка подлинное действенное желание "сочинять". Такой стимул нашел Лев Николаевич Толстой. Приступая к обучению крестьянских ребятишек, великий русский писатель уже понимал, сколь значима задача "развивать детское творчество"; как одно из возможных решений он предлагал детям совместные сочинения (см. статью "Кому у кого учиться писать?"). Итак, в чем суть вовлечения детей в художественное творчество, по Л. Н. Толстому? Показать не только продукт, но и самый процесс творчества писания, рисования и т.д. с тем, чтобы собственными глазами увидеть, как "это делается". Тогда, как пишет отечественный исследователь психологии детского творчества Е. И. Игнатьев, ребенок "от простого перечисления отдельных деталей в рисунке переходит к точной передаче особенностей изображаемого предмета. Одновременно изменяется роль слова в изобразительной деятельности, слово все больше приобретает значение регулятора, направляющего процесс изображения, контролирующего приемы и спосо бы изображения".

В процессе рисования, лепки ребенок испытывает разнообразные чувства; как мы уже отмечали, радуется красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, старается добиться удовлетворяющего его результата или, наоборот, теряется, опускает руки, отказывается заниматься (в этом случае необходимы чуткое, внимательное отношение педагога, его помощь). Работая над изображением, приобретает знания, уточняются и углубляются его представления об окружающем. Ребенок не только овладевает новыми для него изобразительными навыками и умениями, расширяющими его творческие возможности, но и учится осознанно их использовать. Весьма значимый фактор с точки зрения психического развития. Ведь каждый ребенок, создавая изображение того или иного предмета, передает сюжет, включает свои чувства, понимание того, как оно должно выглядеть. В этом и суть детского изобразительного творчества, которое проявляется не только тогда, когда ребенок самостоятельно придумывает тему своего рисунка, лепки, аппликации, но и тогда, когда создает изображение по заданию педагога, определяя композицию, цветовое решение и другие выразительные средства, внося интересные дополнения, и т.п.